Pilz des Monats März 2026 – Ballonparaphysen-Gallertbecherling (Ascocoryne inflata ined.)

Heute stelle ich einen Pilz des Monats vor, der bisher noch nicht gültig beschrieben wurde. Unter Spezialisten für inoperculate Becherlinge ist er allerdings wohl bekannt. Der Entdecker der Art, Hans-Otto Baral (Tübingen) plant eine Publikation über die Art und wird sie (in Kürze?) neu beschreiben.

Makroskopisch ist die Art in der Hauptfruchtform nicht ohne Weiteres bestimmbar – sie gleicht dort weitestgehend den ähnlichen, häufigeren Arten A. sarcoides (Fleischroter Gallertbecher) und A. cylichnium (Großsporiger G.). Letztere ist allerdings durch ihre mehr knorpelige und weniger fleischig-gelatinöse Konsistenz in frischem Zustand haptisch unterscheidbar. Mikroskopisch steht die bisher unbeschriebe Art A. sarcoides näher. Wie bei dieser Art enthalten die Sporen neben kleinen auch je einen großen Öltropfen auf jeder Seite der Sporen, die im Vergleich bei A. inflata deutlich größer und zugespitzter sind. Bei A. cylichnium finden sich vital zahlreiche kleine Öltropfen in den wie bei allen Arten überreif septierten Sporen. Ihre Sporen sind ebenfalls größer und in totem Zustand ist die Art nicht einfach von A. inflata unterscheidbar. Als weitere Merkmale kommen die bei A. inflata viel deutlicher, fast perfekt rund angeschwollenen Paraphysen-Spitzen (Name!) und nicht zuletzt die andere Nebenfruchtform hinzu, die aus kleinen, dicht gedrängten, zusammen-fließenden, blass rosa-graulichen Pusteln besteht. Die meisten LeserInnen werden die typisch keulig-geweihförmigen, oft auch hirnförmig gefalteten Anamorphen der Ascocoryne sarcoides kennen - sie sind violett wie die Apothezien und sehen ganz anders aus. A. cylichnium besitzt keine (bekannte) Nebenfruchtform.

|

| Ballonparaphysen-Gallertbecherling (Ascocoryne inflata Baral ined.) - am 09.11.2025 im "Irsbachtal" nö. Sulzbach am Kocher (Hohenlohe-Kreis. Schwäbischer Wald, Baden-Württemberg), an feucht liegendem, entrindetem Laubholzstamm (vermutlich Rotbuche Fagus sylvatica) in Schluchtlage in basenhaltigem Buchen-Mischwald, 417 m NN; GPS: N48°58'55.86" E9°51'25.45", MTB 7025/1, leg., det., Fotos Lothar Krieglsteiner - beachten Sie die violetten Apothezien (Hauptfruchtform, Teleomorphe) sowie die blass lilagrauen, zusammen fließenden Pusteln der Nebenfruchtform (Anamorphe) |

|

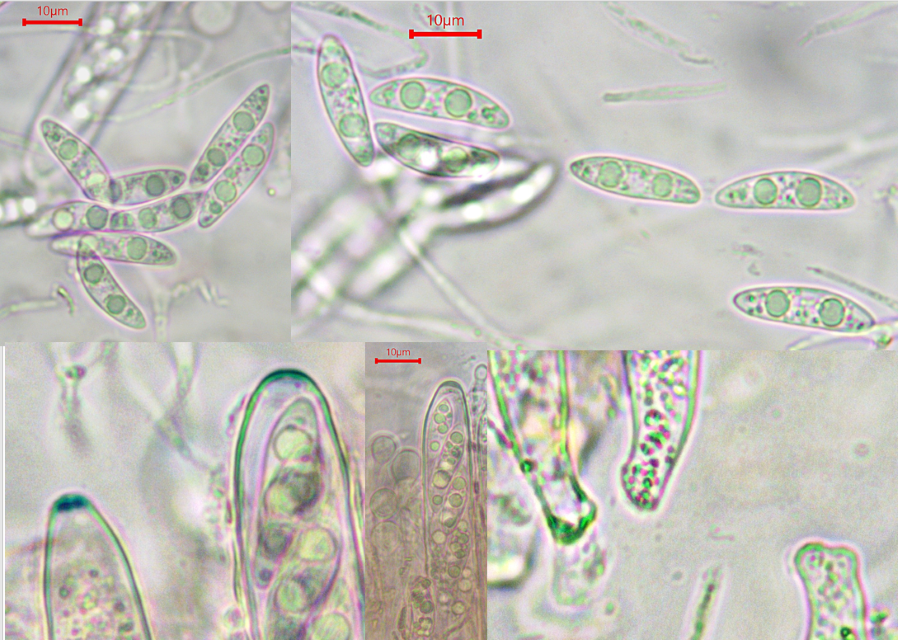

| Ballonparaphysen-Gallertbecherling (Ascocoryne inflata Baral ined.) - am 09.11.2025 im "Irsbachtal" nö. Sulzbach am Kocher (Hohenlohe-Kreis. Schwäbischer Wald, Baden-Württemberg), an feucht liegendem, entrindetem Laubholzstamm (vermutlich Rotbuche Fagus sylvatica) in Schluchtlage in basenhaltigem Buchen-Mischwald, 417 m NN; GPS: N48°58'55.86" E9°51'25.45", MTB 7025/1, leg., det., Fotos Lothar Krieglsteiner - beachten Sie die spindelförmigen, großen Sporen mit 2 großen und einigen kleinen Öltropfen, die eu-amyloiden Ascus-Apices vom Calycina-Typ sowie die Ascus-Basen mit Haken. |

|

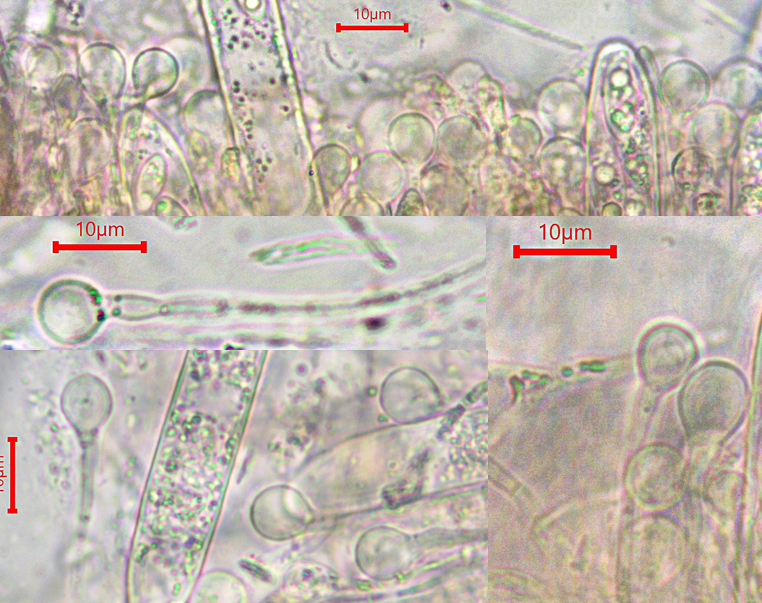

| Ballonparaphysen-Gallertbecherling (Ascocoryne inflata Baral ined.) - am 09.11.2025 im "Irsbachtal" nö. Sulzbach am Kocher (Hohenlohe-Kreis. Schwäbischer Wald, Baden-Württemberg), an feucht liegendem, entrindetem Laubholzstamm (vermutlich Rotbuche Fagus sylvatica) in Schluchtlage in basenhaltigem Buchen-Mischwald, 417 m NN; GPS: N48°58'55.86" E9°51'25.45", MTB 7025/1, leg., det., Fotos Lothar Krieglsteiner - beachten Sie die fast globos-rundlich angeschwollenen Paraphysen-Spitzen, die für die noch provisorische Namengebung verantwortlich ist. |

A. inflata wird sicher oft übersehen. Die Nebenfruchtform lernte ich erstmals bei einer Auftrags-Kartierung auf der Schwäbischen Alb kennen (Gelände Heinz-Sielmann-Stiftung bei Weißenstein – vgl. violaceous slimy anamorph on Fagus wood - Forum ASCOFrance). Die Hauptfruchtform fand ich dann 2025 erstmals bewusst (vorgestellter Fund) – und erkannte sie und nahm sie mit, weil ich die Nebenfruchtform diesmal ja schon kannte 😉

P.S. Herrn H.O. Baral danke ich für einige wertvolle Hinweise zu diesem Thema.